Ohne Romantik

Für Gleichförmigkeit auf dem Friedhof sollte nach 1933 ein „Arischer Grabstein“ aus Eisenkunstguss sorgen, zumindest nach Planungen. Der „Grabstein für alle“, hätte einen Meter hoch und 40 Zentimeter breit werden müssen, dazu von einer untergehenden Sonne im halbrunden Relief und einem halben Hakenkreuz verziert werden sollen. Für jeden war das gleiche Gussmodell vorgesehen. Wie bei Hydranten- oder ähnlichen Schildern sollten über bewegliche Lettern Namen, Daten sowie ein Spruch austauschbar werden. Nicht nur die Ideologie auch der Platzmangel auf den Friedhöfen war Anlass für diese Überlegungen. Feuerbestattungen wurden empfohlen.Sie sollten dem Platzmangel ebenfalls abhelfen und auch die Seuchengefahr reduzieren, die wegen der Gefährdung des Grundwassers entstand. Professor Virchow und der „Verein für Feuerbestattung“ setzten sich schon früh für diese Form der Bestattung ein, die seit 1886 über eine Sondergenehmigung gestattet und ab 1911 in Preußen gesetzlich zugelassen war.

Wenig Andacht

Um die Opfer von Bombenangriffen oder Straßenkämpfen in Friedrichshain zu bestatten, wurden „Notfriedhöfe“ eingerichtet. So geschehen an der Palisadenstraße Nr. 88. Im Februar 1952 kam bei Aufräumarbeiten unter einer dünnen Schuttschicht karierter Stoff zum Vorschein. Nicht nur einer, sondern sechs Tote lagen hier. Ein „Volkssturmführer“ war an seinen erhaltenen Achselstücken zu erkennen, neben drei Soldaten, alle ohne Erkennungsmarke. Außerdem eine junge Frau mit etwas Schmuck und Geld im Lederbeutel und ein weiteres Skelett in Uniformjacke, diesmal mit einem noch erhaltenen Gestapoausweis im Ärmelaufschlag. „Die Gefundenen waren schon Tot, als das Haus Nr. 88 im Bombenhagel zusammenbrach“, wussten Zeugen der umliegenden Mietshäuser. Die Leichen mussten von der Straße. Auf Befehl des Stadtkommandanten habe man in den letzten Kriegstagen die Aufgefundenen in den Hausflur Nr. 88 gelegt. Bischof Dibelius erwähnte am 22. Juli 1945, dass es wegen Krankheit oder Hunger täglich in Berlin 1.000 Tote zu beklagen gäbe. Es konnte Tage dauern, bis Angehörige mit einem Verstorbenen auf dem Handwagen, der falls überhaupt in Papier gewickelt war, einen Bestattungsort fanden. Oft waren Gräber durch Granateinschläge geöffnet. Auf den Friedhöfen versperrten zerschossene oder umgepflügte Grabsteine die Wege. Meistens hoben die Angehörigen die Gräber aus, legten „ihre Toten“ in die Gruben und schütten diese wieder notdürftig zu. Und die Angehörigen mussten pünktlich zu Hause zu sein, denn die Sperrstunden im sowjetischen Sektor waren einzuhalten.

Viel Andacht

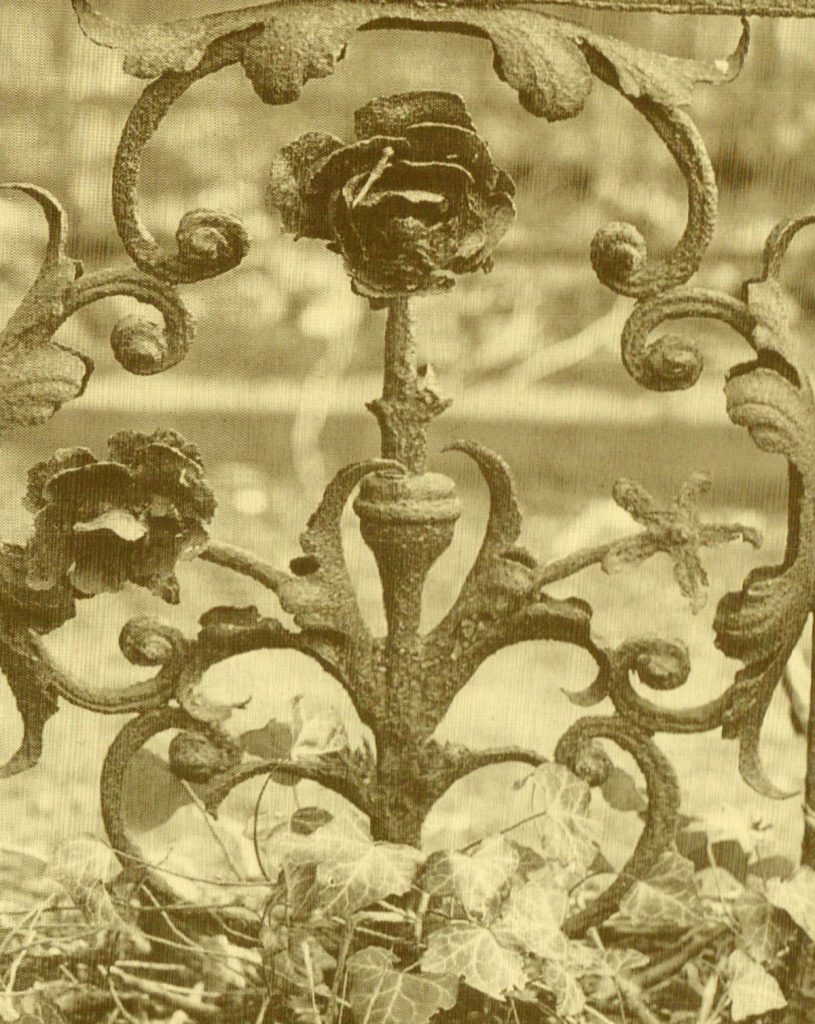

Viele Anbieter sind heute auf dem Friedrichshainer Bestattermarkt tätig. Man kann die Asche seiner Verstorbenen zum Diamanten brennen oder per Miniurne in den Weltraum schießen oder in eine fantasievolle Urne schütten lassen. Für prunkvolle Grabmäler gibt es heute wegen knapper Belegungsflächen keinen Platz mehr.