Die Krossener Straße.

Von

Um Kaiser Heinrich II. die Stirn zu bieten, ließ im Jahr 1005 Bolesław von Polen eine Festung bauen. Diese führte zur Bildung der Siedlung „Crosno“, die bis 1163 zu Polen gehörte. 1230 verlieh der polnische Herzog Heinrich I. von Schlesien, genannt „der Bärtige“, Crossen das Magdeburger Stadtrecht. „Dieser Stadt Name heisset eigendlich ein Saum am Rock“, sagt eine alte Beschreibung. Gelobt wurde die „gute gesunde Lufft“ und „auff dem Gebürg“ hatte es „einen Weinwachs und viel fruchtbare Obstbäume“. Crossen erlebte zerstörerische Besetzungen und Brände, war Teil von Brandenburg oder Böhmen, wurde von Russen besetzt, von Schweden geplündert und infolge einer preußischen Verwaltungsreform 1815 zu einer Kreisstadt im Regierungsbezirk Frankfurt/Oder. In der Crossener Holz- und Fleischindustrie war im 19. Jahrhundert nicht mehr ausreichend zu verdienen. Als Crossen über die Bahnstrecke Guben–Bentschen von der Märkisch-Posener Eisenbahn-Gesellschaft 1870 an das preußische Eisenbahnnetz angeschlossen wurde, nahmen etliche Arbeiter ihre Chance wahr, in Berlin ihr Glück zu versuchen.

Fremde Töne

Berlin wuchs im neunzehnten Jahrhundert nach den Plänen eines James Hobrecht. In die Mietshäuser der Straße 16a der „Abt. XIV.“, zogen Neubürger aus Schlesien, die bald zur „Krossener Straße“ wurde. Die „Schlesier“ kamen wegen ihrer provinziellen altmodischen Kleidung, ihren überholten Moralvorstellungen und vor allem wegen ihrer Sprache nicht gut an im aufstrebenden modernistischen Berlin. Im schlesischen Crossen mischte sich der schlesische Akzent mit dem niedersorbischen. Zum Kämmen wurde kein Kamm, sondern der Strel benutzt, um straiblich, also gut am Werscht, dem Arbeitstisch auszusehen, und sich später auf dem Sofa zu aalen (Južo zasej se na kawčy gnili). Allmählich siegte das Berlinische über den Heimatdialekt und aus den Schlesiern wurden eingeborene Friedrichshainer.

Gegner

Zu den Reichstagswahlen am 5. März 1933 erzielte die NSDAP im Landkreis Crossen/Oder 22.540 von 35.146 gültigen Stimmen, die KPD dagegen nur 2.463 Stimmen. Aufgrund seiner Kriegserfahrungen hegte der Friedrichshainer Fritz Fieber aus der Krossener Straße 27 einen Hass gegen alles Militärische und Nationalistische. Der Kriegsversehrte arbeitete als Kraftfahrer. Ehrenamtlich war er für die „Rote Hilfe“ tätig, die sich um politisch Inhaftierte kümmerte. Nach 1933 half Fieber verfolgten jüdischen Nachbarn oder stellte seine Wohnung für Treffs von Widerstandskämpfern zur Verfügung. Dabei schlüpfte er der Gestapo immer durch die Maschen.

Ende und Anfang

Im Frühjahr 1945 stieß die Rote Armee im nur 50 Kilometer von der Oder entfernten Crossen auf die massive Gegenwehr der deutschen Wehrmacht. Dabei wurde die Stadt zu 65 Prozent zerstört. Nach Kriegsende kam Crossen unter polnische Verwaltung, das seitdem Krosno Odrzańskie heißt. Fritz Fieber war im April 1945 mit Gefährten ständig in Friedrichshain unterwegs, um Losungen zur Kapitulation an die Wände zu schreiben. Mit List entwaffnete seine Gruppe am 21. April in der Stralauer Allee 30 einen Polizeioffizier und einen SS-Mann. Die von diesen angeführte Gruppe Soldaten legte deshalb ihre Waffen nieder. Fritz Fieber starb schwer verwundet, als er am 23. April auf dem Hof des Hauses Stralauer Allee 26 in das Granatfeuer der SS geriet.

Aufstieg und Abstieg

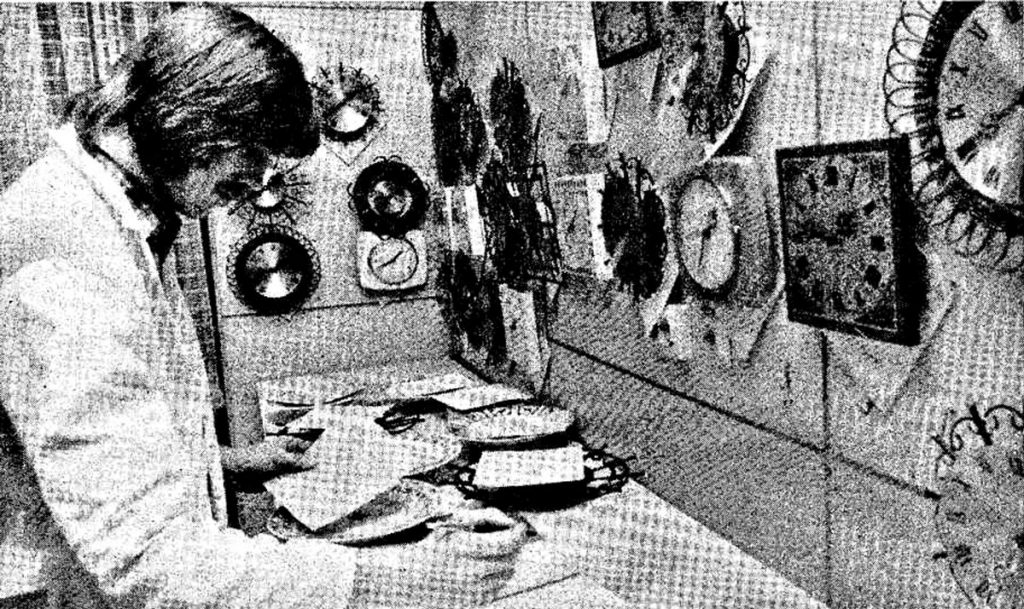

30 Jahre arbeitete Gerhard G. als Uhrmacher in der Werkstatt der Frau Albert in der Krossener Straße 32/33. Im September 1946 beantragte er eine Gewerbeerlaubnis für eine eigene Werkstatt in der Krossener Straße 23. Aufgrund unklarer Besitzverhältnisse war das nicht einfach. G. verwies darauf, zeitweilig wegen antifaschistischer Aktivitäten im Gefängnis gesessen zu haben. Ein Kollege aus der Pettenkofer Straße und auch der Bezirksobermeister unterstützten den Antrag vom G. Der erhielt am 21. März 1947 die seltene Erlaubnis, per Interzonenausweis nach Trossingen bei Stuttgart zu reisen, um Ersatzteile zu holen. Deutschen Geschäftsleuten war in dieser Zeit das Reisen zwischen den vier Besatzungszonen nur unter großen Auflagen erlaubt. Mit neuen Ersatzteilen und Uhren aus dem eigenen Bestand konnte G. am 14. Dezember 1948 seine Werkstatt in Betrieb nehmen. Der Magistrat hatte die Beschlagnahme der Räume veranlasst. G. bat um die Genehmigung auf den Verkauf und Ankauf gebrauchter Uhren: „Bei dem herrschenden Ersatzteilmangel und der geringen Möglichkeit neue Uhren ab Fabrik zu beziehen, kann manche alte Uhr wenigstens dazu dienen, ausgeschlachtet zu werden und einige brauchbare Teile zu gewinnen“, schrieb er. Die Genehmigung wurde ihm am 15. Februar 1949 erteilt. Jetzt beschäftigte er sechs Angestellte. Aber um seine Sache stand es schlecht. Nirgends war ein Hinweis auf irgendwelche antifaschistische Tätigkeiten von G. zu finden. Mehr noch: Um kostenlos an ein Hotelzimmer zu kommen, war er auf der Leipziger Messe als Staatssekretär aufgetreten. Vor allem aber: am 26. Juli 1951 gab ein Kunde eine goldene Doppelmantel-Uhr mit 14 Karat und einem Goldgewicht von 30 Gramm ab. Der Bruder von G. schrieb diese in ein privates Reparaturbuch. Wegen des Todes seiner Schwiegermutter und der Frühgeburt eines Zwillingspärchens, kam der Kunde erst am 26. Januar 1952 dazu, seine Uhr abzuholen. Aber von den Angestellten war lediglich zu hören: „Solange wie der Bruder hier arbeitete, war die Uhr vorhanden, dann verschwand die Uhr mit ihm“. Die Werkstatt ging an einen Treuhänder, der Uhren für die Friedens-Radfernfahrt Warschau-Berlin-Prag reparierte und wartete. Aufgrund des Missmanagements des Treuhänders ging der Laden im Juli 1956 pleite. 1973 war hier eine „Großuhrenwerkstatt“, die das gesamte Sortiment des VEB Uhrenwerke Ruhla zu reparierte.

Krosno Odrzańskie ist heute eine moderne polnische Stadt und zu den Verkehrssprachen der Krossener Straße gehört Englisch. Gibt es hier noch Ärger, dann wegen des Lärms aus den vielen Straßencafés.