Die Straße der Pariser Kommune.

von

Ob nun Bullenwinkel oder Bullengasse, der Name passe nicht, befanden die Herren Möve und Huck. In ihren Gärten wuchsen Tulpen und andere schöne Pflanzen. „Fruchtstraße“ wäre als Name besser, dachten nicht nur sie. Am 8. Dezember 1820 wurde der neue Name amtlich. Bald siedelten sich Handwerker an, danach verdrängten kleine Fabriken die Gärten. Die ansehnliche verwandelte sich in die hässliche Fruchtstraße mit muffigen, dunklen Wohnungen. Bis auf die Nummer 1. Hier, in der Flussbadeanstalt, hatten die Damen ihren eigenen Pool. Hier konnten sie schwimmen lernen, um anschließend zur Fruchtstraße 62/63 zu gehen, wo es eine „Frauenkolonie“ mit Lesehalle gab und für die Mädchen Klubräume.

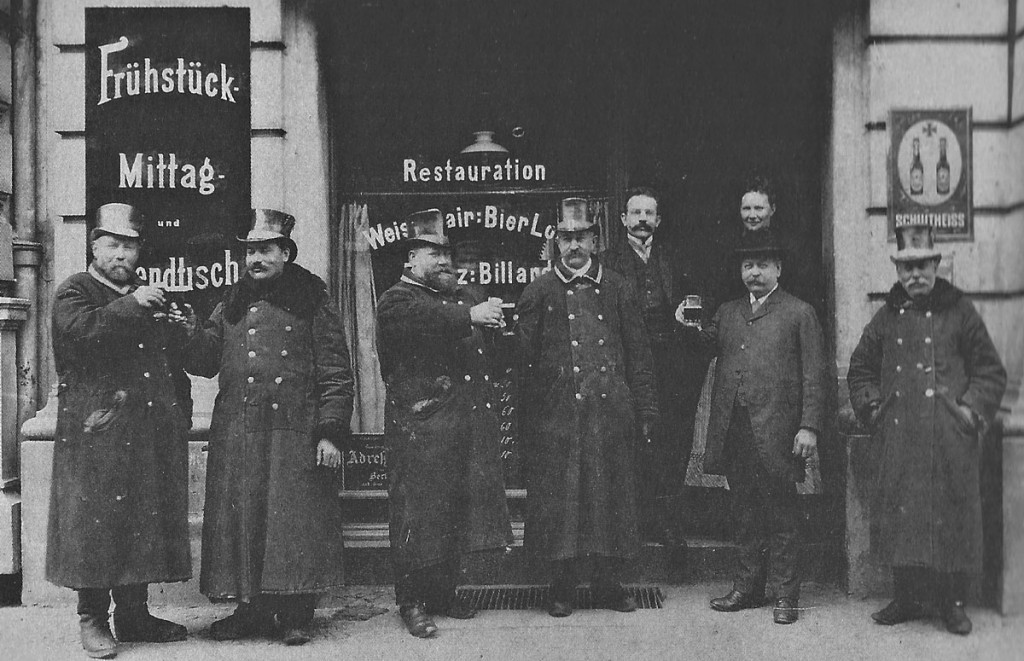

Heimat Kneipe

1920 lebten in Friedrichshain 330.000 Menschen, Flussbadeanstalt und Frauenkolonie waren Vergangenheit. Auf einen Kilometer Fruchtstraße drängten sich 32 Kneipen. Sie trugen die Namen „ihrer“ Brauerei und die Budiker waren jeweils ihre Agenten. Aber für ihre Gäste waren sie Vertrauensmänner, Ratgeber oder Vermittler in schwierigen Angelegenheiten. Die Kneipe war ein Paradies gegenüber der Wohnung in der Mietskaserne, wo der nachbarschaftliche Alltag mit seinen Gerüchen und Geräuschen durchs Fenster wehte. Sie war eine Zuflucht vor dem Haushalt, wo die Frauen neben ihrer Heimarbeit die Kinder zu versorgen hatten. Polnische Zuwanderer hatten in der Fruchtstraße 25 ihre Kellerkneipe, Landflüchtige aus den preußischen Ostprovinzen, insbesondere die „nationalen“ unter ihnen, trafen sich in der Fruchtstraße 61. Neben den üblichen Anlaufstellen waren die Kneipen der Fruchtstraße auch Wartesäle für Auswanderer. Für sie standen zwei Baracken in der Straße bereit.

Die Kneipe als Ort der Arbeitermacht

Aufgrund der Sozialistengesetze durften sich die Arbeiter nur in privaten Räumen wie eben den Kneipen, von denen manche zu „Parteilokalen“ aufstiegen, treffen. Biertrinken wurde „politisch“. Hunderte Brauereiarbeiter, die an der Maifeier von 1894 teilgenommen hatten, wurden ausgesperrt. Der Sozialdemokrat Paul Singer rief daraufhin am 11. Mai 1894 zum „Bierboycott“ gegen die Biermarken jener Brauereien auf, die die Arbeiter ausgesperrt hatten. „Nur bei Wirten sollten Festlichkeiten abgehalten werden, die kein boykottiertes Bier ausschenken und ihren Saal den Arbeitern frei geben“, forderte Singer. Die Wirte wurden daraufhin von mit Konsumgenossenschaften liierten Brauereien beliefert. Angemeldete Festlichkeiten wurden sofort abbestellt bei den Wirten, die sich nicht an den Boykott hielten. Erst als das Silvestergeschäft bedroht war, lenkten die Brauereien ein, erhöhten Löhne und stellten Entlassene wieder ein.

/ Quelle: Archiv FHXB-Museum /

Gesprengter Beton

In den letzten Apriltagen 1945 wurden in den Hausfluren der Fruchtstraße provisorische Schreibstuben eingerichtet und Wohnungen zu Sanitätsstationen. Am Ostbahnhof standen zwei Vierlingsflakgeschütze und an der Ecke Lange- und Fruchtstraße eine Panzerabwehrkanone. Diese zielte auf die Gütergleise des Ostbahnhofs. Wenige Tage später überragte der Bahnhofsbunker an der Fruchtstraße ein Trümmerfeld. Hatten Reisende und Anwohner bislang Schutz im Hochbunker gesucht, wurde der riesige Bau jetzt ein provisorisches Hotel und Heimstatt für Schwarzhändler. Am 5. Dezember 1947 fiel der Bau in sich zusammen, russische Sprengkommandos hatten ihren Job getan.

Beziehungen schaden nur dem, der keine hat

Auch Franz Müller war froh, seinen Job ausüben zu können. Beim Bombenangriff im Februar 1945 hatte er seine „Andreas-Klause“ verloren. Am 16. November 1946 durfte er einen Mietvertrag zur Übernahme einer „Großdestillation“ in der Fruchtstraße 70 in Nähe zum Ostbahnhof abschließen. Einst luden acht „Großdestillationen“ in der Fruchtstraße zum Trinken ein. Franz Müllers Kneipe wurde zur ersten am Platz. Mit bescheidenem Inventar: ein Kronleuchter mit Geweihen, 13 Stühle, 4 Tische und ein Schanktisch. Schon im ersten Halbjahr stieg der Umsatz auf 5.000 Mark. 1948 konnten Bier mit 3,6% und 12% Alkohol, Selter, Brause und sogar Brühe und Heißgetränke ausgeschenkt werden. Ein Büffetfräulein stand jetzt hinter dem Tresen und half, 1948 einen Umsatz von 60.000 Mark zu erwirtschaften. Weniger Glück hatte Theodor Wesenick, der am 30. April 1951 seine Werkstatt in der Fruchtstraße 30 eröffnete. Seinen alten Standort an der Fruchtstraße Ecke Stalinallee musste er verlassen, weil hier ein Musterbau nach „sowjetischen Erfahrungen in Stahlbeton-Skelettbauweise“ errichtet wurde. Neben seinen Bauschlosserarbeiten nahm Wesenick einen Auftrag vom Spediteur Faltschak an, der eine große „Granatendrehbank zur Herstellung von 7,5–12,5 cm Geschossen“ geborgen hatte. Sorgfältig wurde diese gereinigt und geölt. Allerdings meldete sich Faltschak nicht mehr, er war in den Westen gegangen. Da es sich um eine Rüstungsproduktionsmaschine handelte, musste Wesenick sie mit einem Verlust von 3.000 Mark verschrotten. Die Zeit dieser Werkstätten war sowieso gezählt. Der letzte freistehende Fabrikruinenrest an der Fruchtstraße 1-2 wurde 1952 gesprengt. Aber, versteckt hinter dem feinen Restaurant Budapest an der Ecke Palisaden-/Fruchtstraße, existierte noch im März 1960 eine Kneipe aus vergangenen Destillen-Tagen. An deren Wand stand geschrieben: „Beziehungen schaden nur dem, der keine hat.“

Instant Revolution

Am 5. April 1971 enthüllten Mitglieder von Betriebskampfgruppen ein neues Straßenschild: Fortan sollte die Fruchtstraße „Straße der Pariser Kommune“ heißen. Das Zentrale Orchester des Ministeriums des Innern spielte dazu die „Internationale“. Dass die „Pariser Kommune“ ein erster Versuch zur Rätedemokratie war und damit das Gegenteil einer Diktatur, störte Oberbürgermeister Fechner und Hans Modrow nicht. Sie würdigten Ernst Schneller, der ein Treuebekenntnis zum proletarischen Internationalismus unter Führung der stalinistischen Diktatur abgab. Dass die „Pariser Kommune“ in Teilen eine pazifistische Bewegung war, störte auch nicht die Kampfgruppen, die als erste beim Mauerbau an der Grenze standen.