Über die spröde Schönheit des Helsingforser Platzes.

Von

Gäbe es ein Friedrichshain-Quiz, wäre garantiert die folgende knifflige Frage dabei: Welcher Platz trägt einen schwedischen Namen? Die Antwort lautet: Helsingfors. „Aber das ist doch die Hauptstadt Finnlands!“, werden einige einwenden, „der alte Name von Helsinki!“ Richtig, es ist sowohl der alte als auch der schwedische Name dieser Stadt. Doppelt nordisch, wenn man so will. Als der noch unbenannte Platz der Abteilung XIV des Hobrechtschen Bebauungsplan 1907 seinen Namen erhielt, war die Metropole des Finnischen Großfürstentums noch Teil des Russischen Reiches und trug offiziell den Namen aus der Zeit der Jahrhunderte langen schwedischen Herrschaft. Auch weitere Ostseestädte standen bei der Auswahl der Straßennamen dieses Viertels Pate: Reval, Memel, Pillau und Libau.

Der Helsingforser Platz ist erst vor kurzem saniert worden. „Grün weg – grau rein!“ kritisierte eine Tageszeitung die neue Gestaltung, die das Gelände ausgesprochen übersichtlich erscheinen lässt. Auch wenn man es ihm nicht ansieht, der unscheinbare Platz hat Geschichte geschrieben, und das gleich mehrmals.

Eher durch Zufall als durch Planung entstanden

Noch heute ist ihm anzusehen, dass der Platz eher durch einen Zufall als durch grundsolide Stadtplanung entstand. Die Helsingforser Straße entlang des Eisenbahngeländes bildet mit der Marchlewskistraße einen so spitzen Winkel, dass unmöglich Häuser hinein gebaut werden konnten. Schon der Hobrechtplan von 1866 sah hier vor, die Spitze abzuschneiden und als unbebauten Platz stehen zu lassen.

Für 130 Jahre, von etwa 1735 bis 1865 war hier die Stadt Berlin zu Ende gewesen. Von hier zog sich entlang der Marchlewskistraße eine Mauer schnurgerade bis kurz vor das ehemalige Frankfurter Tor, das einst an der Straße der Pariser Kommune lag. Bis 1950 hieß sie Memeler Straße. Weil sie das Stralauer mit dem Frankfurter Tor verband, nannte man sie davor, von etwa 1735 bis 1875 Frankfurter Communication.

Bebaut wurde der Platz mit den typischen Wohnhäusern der Spätgründerzeit, außen repräsentativ, hinten dunkle Höfe. Die Seite zur Bahn blieb unbebaut und wurde mit einer Ziegelmauer begrenzt. Im Zweiten Weltkrieg fielen die meisten Gebäude auf dem spitzen Winkel zwischen Helsingforser und Memeler Straße in Trümmer.

/ Quelle: FHXB-Museum /

Umstrittene Einheit: Filmkulisse und Ikone der DDR-Geschichte

Am 21. April 1946 fand die Vereinigung der beiden größten deutschen marxistischen Arbeiterparteien statt, die sich in den Jahrzehnten davor bitter befeindet hatten. Kommunisten und Sozialdemokraten reichten sich nach langem Bruderzwist, der die NS-Diktatur ermöglicht hatte, versöhnend die Hände. Dieser Handschlag wurde zum Symbol der neuen Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. So zumindest sah es später die kommunistische Diktion. Darüber, dass es neben der Hoffnung auf brüderliche Zusammenarbeit auch heftigen Widerspruch unter Sozialdemokraten gegen die von der sowjetischen Besatzungsmacht forcierten Einheit gab, wurde später geschwiegen. Und in der Tat war die neue Partei von Beginn an moskautreu und verfolgte Sozialdemokraten.

Genau den Helingforser Platz suchte sich der damals noch völlig unbekannten DEFA-Regisseur Kurt Maetzig als Kulisse für einen Propagandafilm aus, um dieses Ereignis wirkungsvoll nachzuspielen. Später drehte Maetzig den Propagandazweiteiler: „Ernst Thälmann – Sohn seiner Klasse“ aber auch: „Die Buntkarierten“ und 1965 den sofort nach seiner Fertigstellung verbotenen Film: „Das Kaninchen bin ich“.

Hier am Platz ließ Maetzig 1946 zwei aus der Bromberger (jetzt Helsingforser) und Memeler Straße auf dem Platz zusammentreffende Demonstrationszüge filmen, die jeweils eine der beiden Arbeiterparteien darstellten, und sich vor den Ruinen der kriegszerstörten Häuser zu einem einheitlichen Zug der neugegründeten SED vereinigen. Alles inszeniert. Ein Foto aus diesem Film zierte bis zum Ende der SED-Herrschaft zahlreiche Publikationen in der DDR, vor allem Schulbücher, als Beleg für die Einigung der Arbeiterklasse. Weshalb man nach der Neubebauung des Platzes Mitte der achtziger Jahre auf die Gelegenheit verzichtete, hier einen historischen Erinnerungsort einzurichten, harrt bis heute der Erforschung.

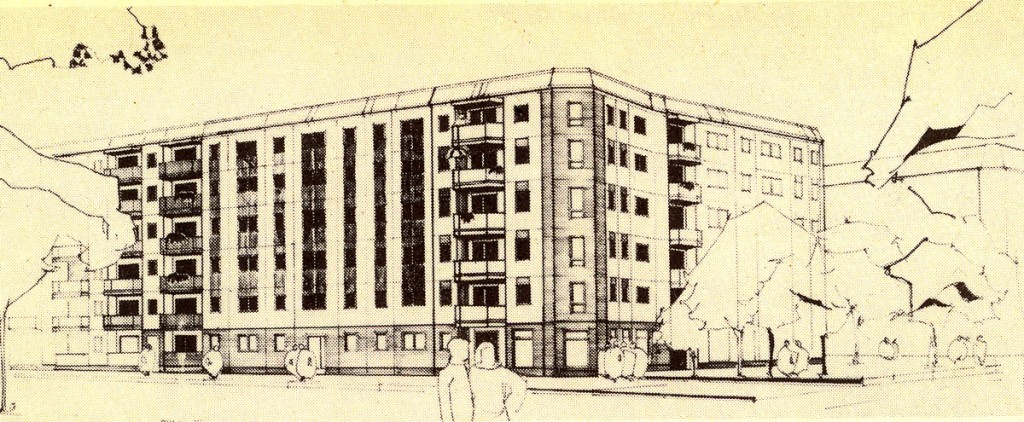

/ Quelle: Architektur der DDR 32/1983 /

Eine bautechnische Neuerung …

Die spitz zulaufende Kriegsbrache am Helsingforser Platz blieb Jahrzehnte lang nach dem Abriss der Ruinen frei. Eine Neubebauung mit den nur schwer an das Straßenraster anzupassenden industriell vorgefertigten Wohnblocks, die ab Ende der 1950er Jahre zur Verfügung standen, schien viele Jahre unmöglich. Doch zu Beginn der 1980er startete hier das Pilotprojekt „Komplex Marchlewskistraße“, das vorsah, Plattenbauten der Wohnungsbauserie 70 an bestehende Häuserfluchten und Dachkanten anzupassen. 1983-84 entstanden hier 262 familiengerechte Wohnungen. Neu an diesen Gebäuden war, dass die Drempelgeschosse, halbhohe Dachgeschosse, die Regenrinnen und Abluftleitungen bergen, etwas schräg und farbig gestaltet waren und so zu den Dächern der Altbauten passten. Zwar entstanden keine nahtlosen Übergänge, doch waren diese auch nicht mehr so schmerzhaft abrupt, wie sonst bei Neubaublocks, die neben Altbauten gesetzt wurden. Auch die typischen Berliner Ecken, hier wurden sie erstmalig in industrieller Bauweise ausgeführt.

… die keiner sieht

Erstmalig wurden auch Boden- und Deckenplatten mit nicht quadratischen Grundrissen verbaut. Ein Quantensprung in die DDR-Architektur, denn dies eröffnete neue Möglichkeiten, industriell vorgefertigte Häuser besser in die zahlreichen Kriegslücken einzupassen. Und dennoch hat das Haus am Helsingforser Platz, das inzwischen saniert ist, eine Anmutung wie ein gewöhnlicher Plattenbau. Architekten berichten, dass ihnen weniger die Projektierung der Gebäude Kopfzerbrechen bereitete, als vielmehr das Gebaren der Leiter der Plattenwerke, denen der Plan im Nacken saß und die sich auf keine Änderung der Produktion einlassen wollten. „Immer dieselbe Wurst, die hinten rauskam!“, so klagten manche. Um so mehr ist ihr Engagement zu würdigen, um die Stadt unter den gegebenen Umständen schöner zu machen.

Fotogalerie – eine Institution nicht nur im Bezirk

Ungewöhnlich war auch das als Ladengeschoss ausgebaute Erdgeschoss. Wohnungen konnten in der DDR jederzeit gefüllt werden, Läden nicht immer. Doch kein Laden zog hier ein, sondern die Fotogalerie Friedrichshain, die fast aus dem Stand heraus zu einem Geheimtipp wurde. Es scheint wie ein Wunder, dass dieses Kleinod trotz der in den letzten beiden Jahrzehnten mitunter unbeherrscht erscheinenden Streichexzesse im Kulturbereich überlebt hat. So könnte man fast sagen, dass der Platz ein drittes Mal Geschichte geschrieben hat.