Herr Gabelsberger und eine Straße.

Von

Zu den vornehmen Gegenden gehörte sie nicht, die Gabelsberger Straße. Sie brachte aber der „Offenen Grundstückgesellschaft Grimmig Block & Ernst“, gutes Geld ein. Rentier Henry Hempel – Rentiers lebten vom Gewinn erworbener Grundstücke – wollte ebenfalls ein Stück vom Kuchen haben und kaufte sich die Nummer 1 der Gabelsberger. In den bald errichteten Neubau zog er nicht ein, sondern er lebte in der Bergmannstraße 52, in der feinen „Luisenstadt“, die später als SW 61, ein Teil von Kreuzberg wurde. In der Köpenicker Straße 114, beziehungsweise in „Südost 36“, ebenfalls späteres Kreuzberg, wohnte der gar nicht arme Student Hans Kirchner, dem die Nummer 8 der Gabelsberger Straße gehörte. Ernst Schwarz, dem die Nummer 14 gehörte, war ein Fabrikbesitzer, der in der Melchiorstraße 25 sein Zuhause hatte. 1901 wollte ein Herr Hagemeister seine Chance nicht verpassen und kaufte das Grundstück Gabelsberger Straße 15. Er gab es aber schnell an den Herrn Lautenschläger weiter, einem Fabrikbesitzer. Der zögerte nicht lange und erteilte der renommierten „Paul Zöllner & Co. Cementbaugeschäft“ aus der Charlottenburger Dennewitzstraße 19 den Auftrag, ein gutes Wohn- und Geschäftshaus zu bauen. Eines ohne tief gestaffelte Hinterhäuser, nur das Vorderhaus, in dem er selber wohnte, dazu zwei Seitenflügel und dem Querflügel, alles um einen großen Hof gruppiert. Kaum war das Haus fertig gebaut, meldete Paul Seidler, der an der Großen Frankfurter Straße 102 seine Kneipe hatte, Interesse an. Seidler bekam den Zuschlag, hatte wahrscheinlich wenig Freude mit dem Haus und verkaufte es 1906 an Albert Leser, der für einen Laden im Parterre eine provisorische Kellertreppe einbauen durfte. Am 2. Oktober 1908 waren alle Filetstücke verteilt und die Nummerierung der Gabelsbelsberger abgeschlossen. 1910 erhielt das Vorderhaus der Nummer 15 die ersten Badeinrichtungen der Straße.

Gesprochen gleich geschrieben

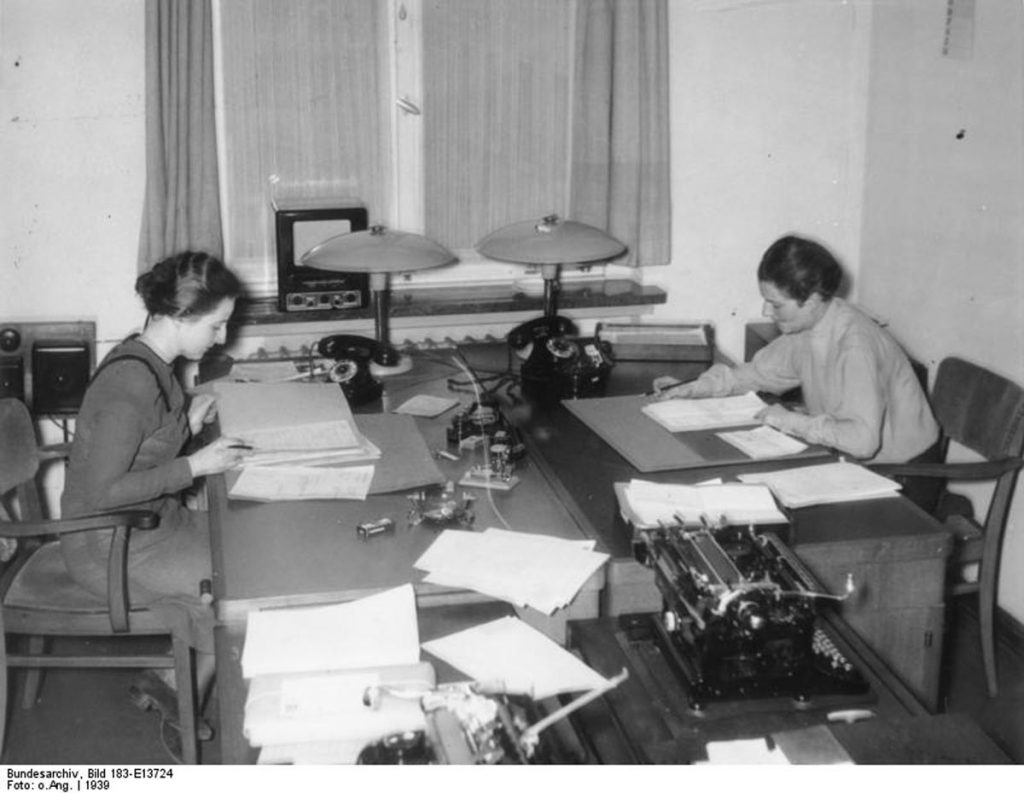

Um Miss- oder Fehlverständnisse auszuschließen, mussten alle Verhandlungen zu den Transaktionen zum Kauf oder Verkauf von Häusern der Gabelsberger Straße wortgetreu festgehalten werden. Da es in dieser Zeit keine elektronischen Geräte zur Gesprächsaufzeichnung gab, wurden die Live-Protokolle in Kurzschrift „aufgenommen“. Kurzschriften, bestehen aus einfachen Zeichen, mit denen es möglich ist, schriftliche Aufzeichnungen anzufertigen, die dem Sprechtempo angeglichen sind. Wo der Unkundige eine Ansammlung von Häkchen oder Kringeln, sieht, erschließen sich dem „Stenographen“, Buchstaben oder Kürzel für komplette Wörter und Kürzelsymbole für bestimmte Laute und vieles mehr. Franz Xaver Gabelsberger war nun jemand, der ein eigenes Kurzschriftsystem entwickelte. 1834 ließ er seine „Anleitung zur Deutschen Redezeichenkunst“ veröffentlichen. Bereits ein Jahr vorher, 1833, konnte er sein System in der Öffentlichkeit testen. Als bayerischer Ministerialbeamter war er verpflichtet, die Gerichtsverhandlungen protokollarisch festzuhalten, was er in den von ihm kreierten Zeichen und Kürzeln tat. Er war nicht der erste auf diesem Gebiet: Schon zur Römerzeit war ein erstes System entwickelt, mit dem sich die Sitzungen im Senat live aufschreiben ließen. Das erste vollständige stenografische Alphabet wurde eingeführt. Als erstes deutsches Lehrbuch für Kurzschrift wurde 1678 die “Tacheographia” veröffentlicht. Als Gabelsberger sein System vorstellte, war es ein leuchtender Zweig in einem Dickicht hunderter ‚Kanzleischriftsysteme‘, die gleichzeitig im Gebrauch waren. Etliche dieser Schriften nahmen Anleihen beim Gabelsberger, indem sie seine Zeichen für andere Buchstaben benutzten, oder die Regeln zur Verwendung der Kürzel änderten. Um dem Durcheinander von Schriften und Schulen ein Ende zu setzen, kam es im Laufe vieler Jahre zur Entwicklung einer einheitlichen Deutschen Kurzschrift, die 1924 vorgestellt, als allgemein gültig eingeführt wurde und seit 1968 in einer modernisierten Form weiterhin im Gebrauch ist. ‚Steno‘ wird im Bundestag praktiziert, technische Anwendungen gelten im Konfliktfall als zu unsicher. Alle Diskussionen werden von mehreren Stenografen mitgeschrieben, überwacht von einem Chefstenografen.

Postamt und mehr

‚Steno und Schreibmaschine‘ gehörten einst zu den Einstiegskenntnissen für Büroangestellte, häufig auch für Postmitarbeiter, wie sie im Postamt 35 in der Gabelsbergerstraße tätig waren. Seit 1965 verteilte Karin im Postamt Briefe und Päckchen. Sie war jung und die überwiegend älteren Kollegen fanden Karin zu laut, zu präsent. Kurz, die Brigade beschloss, sie als Briefzustellerin auf Tour zu schicken. Karin wollte mit dem ganzen Kollektiv gut auskommen und spendete mal eine Runde Kaffee oder dem einen oder anderen Kollegen zum Geburtstag diese oder jene Kleinigkeit. So richtig in Übereinstimmung mit allen Kollegen kam sie erst, als 1966 ein dunkler Schatten über das Postamt fiel. Immer wieder verschwanden Päckchen, vor allem jene, die aus dem Westen stammten. Dem Kollektivgeist zum Trotz verdächtigte bald jeder jeden, nur eben Karin nicht, sie wurde nicht ernst genommen. Immerhin, sie sagte. „Wer so etwas tut, muss hart bestraft werden“ und alle waren der gleichen Meinung. Niemand ahnte, dass die Polizei Karin dicht auf den Fersen war. Im Rahmen einer Hausdurchsuchung kam ans Licht: Schokolade, Bohnenkaffee, Zigaretten, drei Pullover, Kinderschuhe, ein Strickkleid, kosmetische Artikel und Kugelschreiber waren ihr in die Hände gefallen. Das Stadtbezirksgericht Friedrichshain verurteilte sie zu zehn Monaten Freiheitsstrafe mit zwei Jahren Bewährung.

Wandlung

Das Haus der Nummer 15 gehört zur vergessenen Geschichte, es wurde im Krieg zerstört. Die Jugendsünde der Karin von der Post ist Teil einer unsichtbaren Alltagsgeschichte der Straße und verschwunden ist auch der Name vom Xaver Gabelsberger aus dem Straßenbild. Am 21. November 1992 flackerten auf den Stufen des westlichen Treppenaufganges des UBahnhofs Samariterstraße Hunderte von Teekerzen. Im Zuge einer Auseinandersetzung erstachen militante Neonazis den Hausbesetzer Silvio Meier. Um ein Zeichen gegen politische Gewalt zu setzen, wurde am 26. April 2013 die Gabelsbergerstraße in Silvio-Meier-Straße umbenannt.