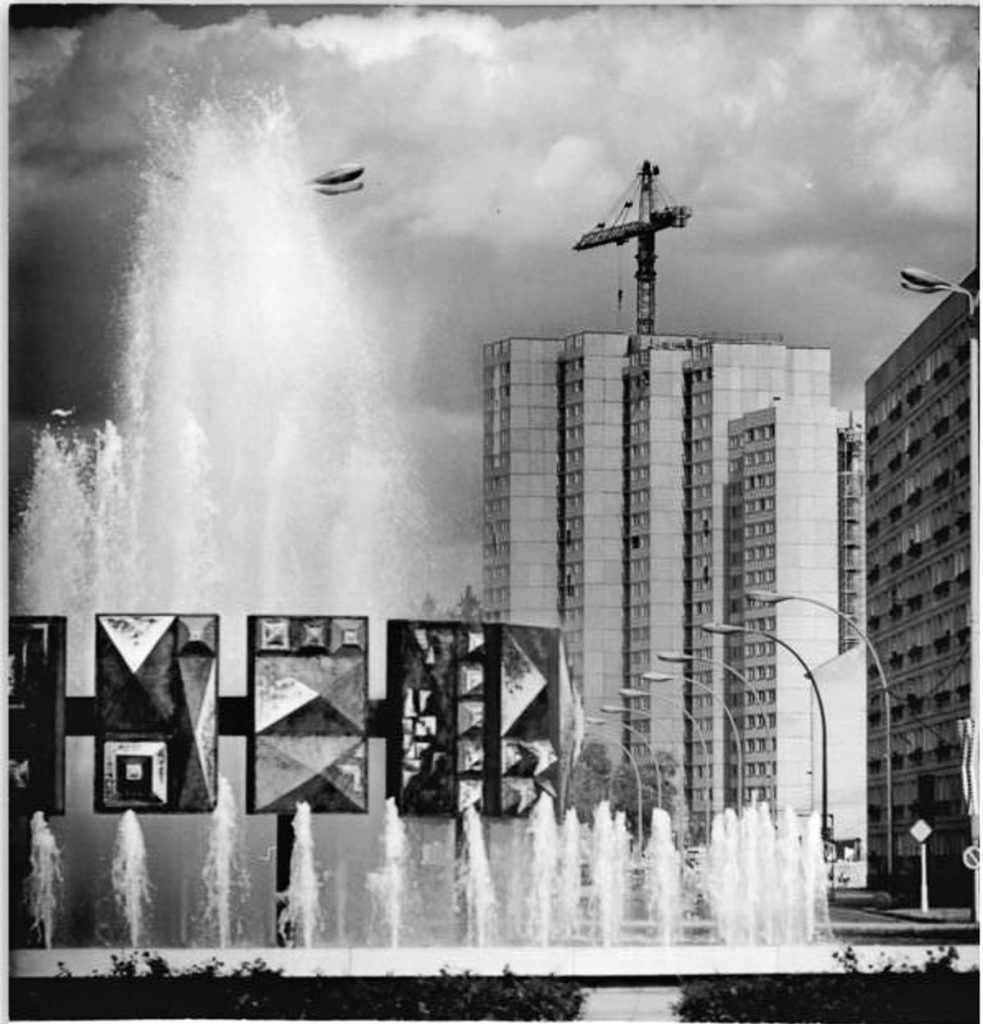

Kunst auf dem Strausberger Platz.

Von

Es war ein kleiner Report, den Fritz Kühn am 5. Mai 1967 an Stadtrat Thieme, dem ständigen Vertreter des Oberbürgermeisters, schickte: „Wenn in früheren Zeiten das kostbare Wasser nur in bescheidenem Maß als architekturbelebendes Element Verwendung finden konnte“, begann Kühn seine Ausführungen, „so löst sich heute der Brunnen von seiner ursprünglichen Bestimmung als Trinkwasserspender. Das Wasser wird zum lebendigen Schmuckbaustoff. Die Einfassung der vielgestaltig geformten Wasserstrahlen und -gruppen und ihre Eingliederung in die Umgebung differenzieren sich auf die drei Bereiche: Natur, Architektur und Skulptur. Der Kunstbrunnen mit seinem erfrischenden Wasser kann akzentuierendes Moment im Städtebild sein und der Freude und Erbauung der Bevölkerung dienen.“ Am 8. Dezember 1966 war Fritz Kühn, der bekannteste Metallgestalter der DDR, beauftragt worden, eine Brunnenskulptur für den Strausberger Platz zu entwerfen.

Viel Vorlauf

Die Mittelfläche des Strausberger Platzes war ein Stiefkind der Stadtplaner. Für den Platz, der bis 1949 ein Viereck bildete, sahen die Stadtplaner Paulick und Henselmann vor, diesen zu einem runden Platz umzugestalten. Künftige Straßenführungen und Gebäudeschwerpunkte am Platz sollten Blickpunkte schaffen. Der Moskauer Chefarchitekt Tschermyschow sagte 1951: „Der Strausberger Platz kommt einem gewichtigen Akkord in einem musikalischen Satz gleich. Die Raumgestaltung der Mitte ist von besonderer Bedeutung. Für Passanten ist sie infolge des Kreisverkehrs unzugänglich. Vorteilhaft wäre die Errichtung einer Fontänenanlage oder einer Skulpturengruppe, die nach allen vier Straßenzugängen hin ein schönes Bild gewährt.“ Bis es hieß: „Die Obelisken erscheinen überflüssig“, sollten diese und eine Figurengruppe – eine Frau mit Blumen und zwei Männer in Siegerpose – den neuen Platz zieren. Um „gegenüber dem Alexanderplatz keine städtebauliche Dominanz zu erfahren“, war nach dem Einspruch sowjetischer Architekten im Januar 1952 weder von einem runden noch von einem rechteckigen, sondern von einem ovalen Platz die Rede. „Ein großes Wasserbecken mit Fontänen und neuartiger Beleuchtung“ war jetzt für den Strausberger Platz vorgesehen. Dieser Vorschlag blieb in der Schublade wie die Idee, ein Stalindenkmal oder stilisiert „Das Rote Banner der Sowjetunion und die schwarz-rot-goldene Fahne unserer Republik, um die die enge Verbundenheit, die heute zwischen beiden Völkern besteht, zu dokumentieren“, dort aufzustellen.

Erster Versuch

Fahnenmasten zierten die Mitte des Platzes, als zum 1. Mai 1954 der „Bestarbeiter“ Herbert Lehmann mit seiner Brigade vom VEB Tiefbau die Verpflichtung übernahm, den Strausberger Platz mit frischem Rasen zu bepflanzen. Er warf die Frage auf, wie ein ins Gespräch gebrachter Brunnen auf dem Strausberger Platz aussehen würde. Der Rat des Stadtbezirks Friedrichshain hatte Walter Arnold, Professor für bildende Kunst in Leipzig, mit einem Entwurf betraut, den er 1954 abschloss. Von der obersten Schale des Brunnens sollte ein Wasservorhang ausgehen, der den Hintergrund für eine Gruppe von Friedenstauben im Vordergrund ergeben sollte. Für die Tauben- und Brunnenaufsätze war getriebenes Kupfer mit Teilvergoldung vorgesehen, und „Figurengruppen jugendlicher Menschen beim Spiel, Sport und Tanz“ sollten den Rand des Brunnens säumen. Da die Figurengruppe nicht zeitnah erstellt werden konnte, schlug Arnold die Alternativ vor, Blumenkübel auf die noch leeren Postamente zu stellen. Arnold brachte seinen Entwurf am 12. Februar 1955 nach Berlin. Der Bildhauer Fritz Cremer fertigte ein Modell an, das am 20. Mai 1955 Henselmann vorgestellt wurde, der es in den Tiefen des Planungsbüros verschwinden ließ.

Zwischenphase und Vollendung

Der Strausberger Platz lag in dieser Zeit abends im Dunkeln, die Platzbeleuchtung war schwach und eine bessere lange nicht in Sicht. Als Fahnenstandort war die Platzmitte Kulisse für Fotos, Aufmärsche oder Veranstaltungen. 1966 ging der Ausbau der Osttangente schnell voran. Wieder sahen die Planer für das grüne Rondell vom Strausberger Platz eine Kunstbrunnenanlage vor. Ein Kristall war für Fritz Kühn der ausschlaggebende Impuls. „Das Unterschiedliche im gleichen Thema lockt, rundherum zu gehen, um alles sehen zu können. Natur, Architektur und bildende Kunst sollen sich harmonisch vereinen. Ein Kristall gibt dem Menschen die Möglichkeit zu immer neuen Sichten.“ Für die in sich geschlossene, ruhende Brunnenplastik als Gegenpol zu den hochaufragenden Häusern wählte er Kupfer als warmleuchtendes, in vielen Farben spiegelndes Metall aus, das vom sprühenden Wasser und den sich darin brechenden Lichtstrahlen belebt werden würde. Ein zwei Meter hoher ornamentaler, von einer Stahlkonstruktion getragener Ring war für ihn die Ausgangssituation zur Gestaltung des „Gelenks“ zwischen der äußeren und inneren Karl-Marx-Allee und der Osttangente. Fritz Kühn wies vor dem Baubeginn darauf hin, nur für den Entwurf des Brunnens zuständig zu sein. Die Bauausführung lag beim VEB Berlin-Projekt.

Probleme

Der Zeitdruck zur Fertigstellung war hoch. Aus Anlass des VII. Parteitages der SED sollte der Brunnen zum 15. April 1967 in „großer Stufe“ funktionieren. Über die Baustelle wurde ein Zirkuszelt gespannt, um bei jeder Witterung und an sieben Tagen der Woche das Projekt vollenden zu können. Kurz vor Beginn des Parteitages weihte Oberbürgermeister Friedrich Ebert den Brunnen ein. Die Eile zeigte Folgen: Vielfach wurden Überstundenregeln missachtet, wenig qualifizierte Arbeiter für spezialisierte Tätigkeiten eingesetzt und Betonarbeiten nachlässig ausgeführt. Am 14. Juli 1967 stürzten die Pumpen und Motore der Mittelfontänen aus den Verankerungen, und am 31. Januar 1968 lösten sich Reliefplatten vom Ring. Paul Verner von der Berliner SED-Bezirksleitung beauftragte daraufhin den Künstler Walter Womaka, Veränderungen am Bauwerk vorzunehmen. Heute lässt der technisch wie konservatorisch vernachlässigte „schwebende“ Ring kaum etwas von seiner künstlerischen Qualität verspüren.