Der Reichtum mehrfacher Identität

„Ich bin dann nach London getrampt und habe dort ein halbes Jahr in einem Haus gelebt, in dem viel Musik gemacht wurde.“ Dort erlebte er, dass den Leuten anderes wichtig war als in den Projekten, in denen er in Berlin gelebt hatte: ein gutes Gefühl zum Beispiel, gutes Essen, gute Musik. „Da habe ich auch wieder angefangen, Geige zu spielen. Ursprünglich wollte ich ja Gitarrist einer Punkband sein. Aber Gitarre hätte ich üben müssen. Geige konnte ich schon.“

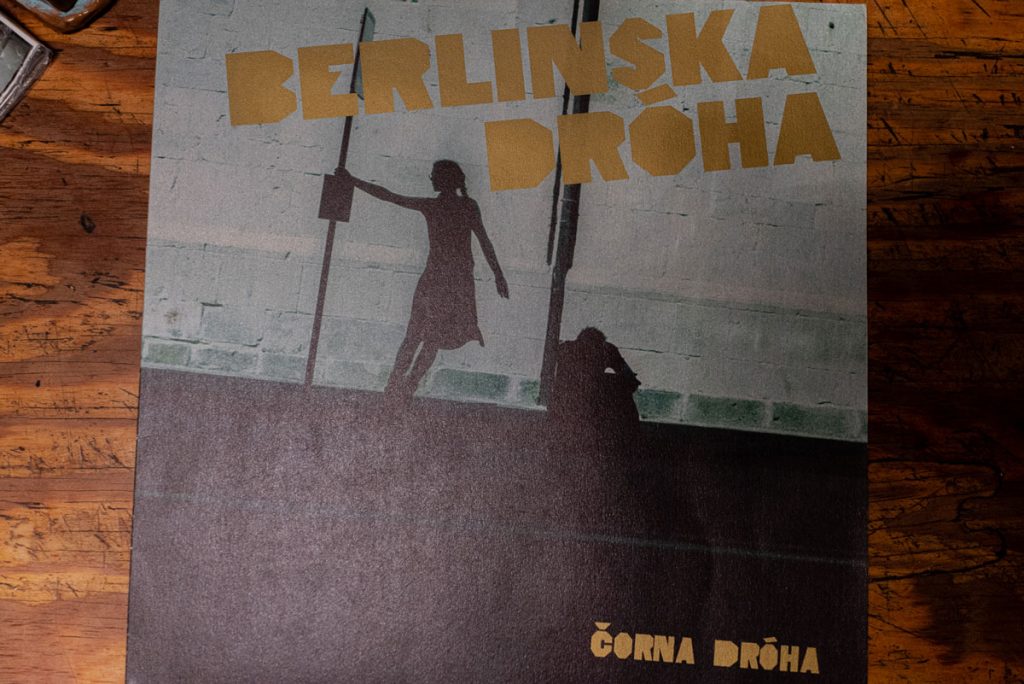

Paul hat sorbische Wurzeln, womit er sich künstlerisch auseinandersetzt. Ein Ergebnis davon spielt er mir als Schallplatte vor, die er mit seiner Kollegin Uta Mirtschink als Band Berlinska Dróha aufgenommen hat. Berlinska Dróha bedeutet auf deutsch „Berliner Straße“ und ist schon als Name ein Spiel mit mehrfacher Identität, genauso wie der Song „Ja njewěm!“ „Ich weiß nicht: Bin ich deutsch, bin ich sorbisch?“ Bereichernd an mehrfacher Identität ist die Möglichkeit, aus mehreren Kulturen schöpfen zu können. Die Songs haben sehr eingängige, kraftvolle Melodien und sind teilweise jahrhundertealten sorbischen Volksmelodien entlehnt.

Paul drückt mir einen dicken Wälzer in die Hand, ein Sammelband von sorbischen Texten, Sprüchen, Melodien und Märchen, der 1953 von der Akademie der Wissenschaften der DDR als Reprint herausgegeben wurde und der ursprünglich 1841 erschienen war. Ich bin beeindruckt, dass es bereits damals Menschen gab, die auf den Spuren der Gebrüder Grimm wandelnd, diese Reichtümer auch bei den Sorben einsammelten und vor dem Vergessen bewahrten.

Nach einem Konzert meldete sich bei Berlinska Dróha ein weißrussischer Slawist, der ganz im Osten Polens wohnte und ihre Platte im Radio gehört hatte. Er war die ganze Strecke per Anhalter gefahren. „Er fragte uns, ob wir auch mal in Polen spielen wollten. Seither traten wir jeden Sommer dort und auch in Weißrussland auf. Die Menschen dort verstehen zum Teil unsere Texte.“ Mehr aber ist er als Paul Geigerzähler bekannt und tritt als Solist auf, in den Nachbarländern, aber vor allem auch in den kleinen Orten im Süden Ostdeutschlands.

„Als Solist stehst du anders vor den Leuten, als wenn du in einer Band auftrittst. Du bist allein und musst dich mehr den Menschen und ihren Problemen öffnen.“ Die Gespräche nach den Auftritten sind immer sehr interessant. Spannend ist auch, wie die einzelnen Läden, meistens Jugendclubs, mit ihren speziellen Problemen umgehen. Oft haben die Veranstaltungsorte Schwierigkeiten mit Provokationen und Überfällen durch Rechtsradikale.

Danke für den schönen Artikel. Was vielleicht noch zum Kopfstand zu sagen wäre. Der Kopfstand war in erster Linie eine Lesebühne in Serienform. Analoges Netflix haben Sahara B., der “Papst, seine Frau und sein Porsche” & ich das manchmal genannt. Die Hefte haben wir immer mit den Texten vom letzten Mal herausgegeben – eine Zweitverwertung.

Für den Eindruck eine Tonaufnahme des 50. und letzten Kopfstands vom 3. Dezember:

https://www.mixcloud.com/Kopfstand_Lesung/kopfstand-50-03122020/