Hajo Toppius im Dreieck aus Geschichte, Kommunikation und Musik.

Von

Menschen wie Hajo Toppius gehören seit Jahren zu denjenigen, die sich um die Bereicherung des Kulturlebens verdient machen und das weit über die Grenzen des Ortsteils und Berlins hinaus. Den Leserinnen und Lesern des Zeitzeigers ist er durch Artikel über die Akzisemauer oder das verschwundene Areal in der Rigaer Straße 71–73 A bekannt. Aber es ist nicht nur das Historische, das ihn an den Stadträumen interessiert, sondern auch die Frage, wie man diese auch in der Gegenwart erfassen und gestalten kann.

Unterwegs sein

Hajo kam 1994 aus Köln nach Berlin. „Meine Mutter ist Holländerin und mein Vater kommt ganz weit aus dem Osten. Das und die Tatsache, dass wir ständig umgezogen sind, trägt vielleicht dazu bei, dass ich einen recht offenen Blick für die Orte habe, in denen ich wohne oder in denen ich mich befinde.“

In der Tat ist Hajo oft und viel unterwegs. Gerade kommt er von einer Künstlerresidenz in Estland, wo er viel spazieren ging und musikalisch gearbeitet hat. Obwohl häufig in der DDR und in Berlin, markiert erst sein Besuch als Schüler bei seiner Tante in Berlin 1990 seine erste Begegnung mit dem Bezirk Prenzlauer Berg bei Nacht, der ihn beeindruckte. Vier Jahre später zog er nach dem Abitur dorthin, um im Krankenhaus Prenzlauer Berg seinen Zivildienst zu leisten. „Ich wohnte in einer 50-Quadratmeter-Wohnung für 250,- Mark, ohne Telefon, ohne Bad und Heizung. Für mich mit der typischen Westsozialisation war das vor allem Abenteuer. Aber es war der Standard in den Ostberliner Altbaubezirken. Ich fand es interessant, mit Zettel plus Stift an der Wohnungstür Nachrichten zu hinterlassen.“

Hajo studierte Musik, Geschichte und Philosophie, was die Grundlage für seine vielfältigen Herangehensweise an viele Projektideen wurde. Er arbeitete danach in Theatern und viel im Bereich der zeitgenössischen Oper. Allmählich zogen viele seiner Bekannten und Freunde in den Friedrichshain. Nach der Gründung des Kulturprojekts Antje Øklesund 2005 auf dem Hof der Eckertschen Villa in der Rigaer Straße 71–73 A kam dann 2007 auch Hajo hierher.

„Selber bauen, Bier trinken, Konzerte machen“, das war das Konzept vieler kleiner Klubs. Doch wurde man hier schnell mit der Realität konfrontiert. „Die Eckertschen Häuser waren die Keimzelle des Samariterviertels“, sagt er. „Es war die erste Bebauung auf dem freien Feld in den Jahren 1875/76.“ Die Ausstellung „107 Jahre Antje Øklesund“ arbeitete 2006 bereits konzeptionell mit der „Hülle“ des Ausstellungsraums, den historischen Gebäuden. „Der Nutzungsvertrag, den wir hatten, war bemerkenswert“, sagt er. „Er dauerte eine Monatsfrist und verlängerte sich automatisch Monat für Monat, und das ganze zwölf Jahre lang.“ Am Ende wurden die historischen Gebäude samt Hof abgerissen und durch neue Häuser überbaut. Die erkennbaren Teile der Stadtgeschichte verschwanden.

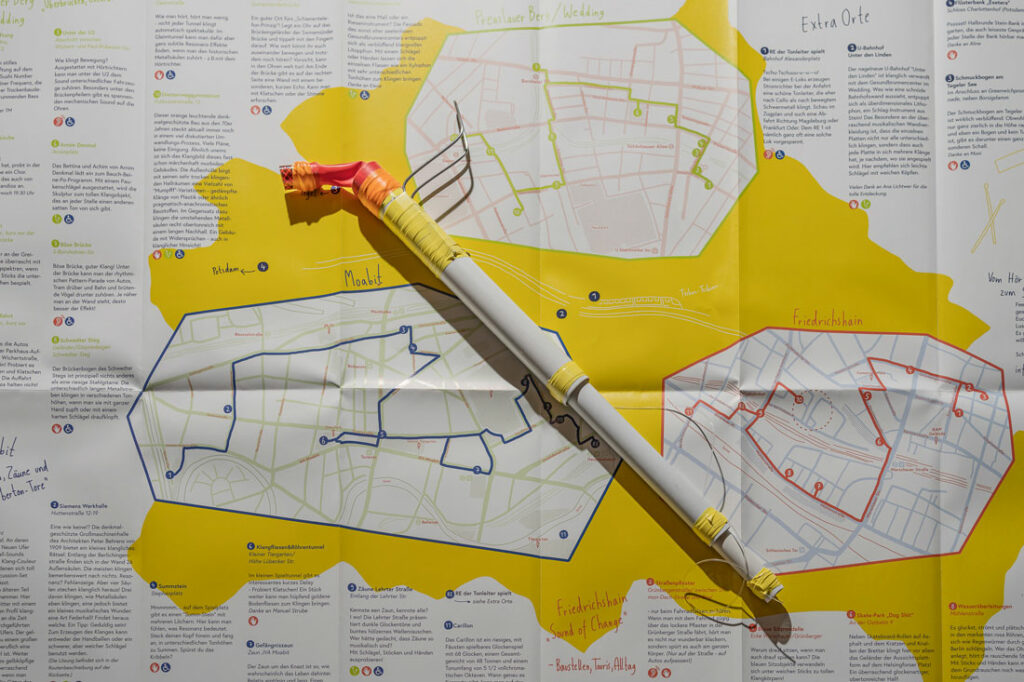

Bausätze sind auf der Homepage des Projekts zu finden. / Foto: Giovanni Lo Curto /

Kunst ist nicht genug

2010 gründete er mit seinem ehemaligen Mitschüler, Bandkollegen und guten Freund, Sascha Schneider, das Kulturbüro Kollegen 2,3, das Projekte „zwischen Kunst und Stadt“ realisiert. „Künstlerisches Arbeiten nach dem Motto: ‚Ich schütte mein Herz aus und zeige meine Sicht auf die Welt‘ reichte uns nicht. Wir denken auch viel darüber nach, wie wir Leute erreichen und einbinden können.“ Hajo nennt es auch soziales Arbeiten. So entstand durch Mithilfe von Anwohnern in Hellersdorf eine Riesenkugelbahn, wobei die Leute mit eingebunden wurden: Wie soll die Kugel laufen, was soll sie anschieben? Ein anderes Beispiel ist das partizipative „Festival für selbstgebaute Musik“, das 2012 als Moabiter Musiktage mit 150 Teilnehmern startete. Wichtig sind nicht nur die Konzerte, sondern auch Experimente und Wissensvermittlung. Musik lässt sich mit der Frage „Wie entstehen Töne mit dem Selberbauen von Instrumenten?“ anschaulich vermitteln. „Das Festival leitet vor allem meine Kollegin Lea Grönholdt und uns ist da der aktive Austausch mit Musikerinnen ganz wichtig und dass ein Netzwerk entsteht. Viele von den Künstlerinnen und Künstlern laden wir deshalb auch jedes Jahr wieder ein.“ Inzwischen in zweiter Auflage erscheint eine „Stadt-Klang-Karte“, mit der sich der Stadtraum auch akustisch und musikalisch erobern lässt. Da wird auf die Röhrenrutsche auf dem Boxi-Spielplatz hingewiesen, in die man hineinrufen und lauschen kann, wie sie klingt. Oder auf dem Straßenpflaster in der Grünberger Straße lässt sich mit einem Fahrrad das Klackergeräusch nicht nur erhören und erfahren, man kann es auch durch den ganzen Körper spüren. Hajo erfindet mit dem Projekt Selbstgebaute Musik neuartige Musikinstrumente, auf denen viele Leute gleichzeitig spielen können. „Für Musiker ist es kein Problem, damit gemeinsam zu spielen. Aber wie können kollektive Prozesse so gesteuert werden, dass auch Laien zusammen das Instrument spielen können?“ Und immer spielt vor dem Hintergrund der Erfahrung von Musik, Kommunikation und Stadtraum auch die theoretische Auseinandersetzung eine wichtige Rolle, in der Vergangenheit bei Studien zu stadtpolitischen Themen, in Vorträgen und aktuell in Hochschulvorlesungen zur kulturellen Praxis. Aber immer findet diese Auseinandersetzung gerade auch auf künstlerischem Weg statt. Auch ein neues Projekt geht in die experimentelle Richtung. Auf Anregung der Stadtmission, die Nachbarn von Selbstgebaute Musik im Haus der Statistik am Alexanderplatz sind, ist das Projekt post echoes entstanden. Die Stadtmission löst sehr viele Wohnungen auf, deren Inhaber gestorben sind. Da finden sich zahlreiche ehemals geschätzte Gebrauchsgegenstände, aber auch sehr persönliche Dinge. Mit den Wohnungsauflösungen verschwinden auch Persönlichkeiten der vormaligen Besitzerinnen und Besitzer. Diesen Menschen einen musikalischen Nachruf zu geben, ist Ziel des Vorhabens, indem mit diesen Gegenständen kleine Musikstücke auf selbst gebauten Instrumenten gemacht wird. Diese Nachrufe werden im Frühjahr 2023 im Kulturraum Zwinglikirche präsentiert.

Optimistisches Resümee

Wie ist das nun mit Berlin, der sich wandelnden Stadt? Wird alles konsumorientierter, schlechter, ungastlicher? Hajo hat eine zwiespältige Sicht darauf: „Natürlich verändert sich die Stadt und wird glatter, teurer und weniger abenteuerlich und vieles geht verloren, aber ich weigere mich gleichzeitig in diesen Ton mit einzufallen, dass früher – speziell in den 90ern und 2000ern alles besser war, und das trotz meiner sentimentalen Ader und trotz der Tatsache, dass ich Historiker bin. Es hat sich gezeigt, dass sich vieles aus der Reibung entwickelt: Radialsystem, RAW, Holzmarkt, Haus der Statistik.“ Mit letzterem ist das Gebäude am Alexanderplatz gemeint, in dem sich verschiedene Kunstund Werkstattformate mit dem zukünftigen Leben in der Stadt befassen, mit Forschungen über biologische Baustoffe bis hin zu Reparaturwerkstätten. Dieses Engagement geht weit über den Begriff der Selbstverwirklichung hinaus. „Außerdem“, so schließt Hajo, „entstehen immer neue Formen der Stadtaneignung, die ganz häufig aus dem künstlerischen und irgendwie auch selbstgebauten Bereich kommen. Das macht Berlin immer noch besonders.“