Seuchen-, Feuergefahren und neue Bauten

Das Geschäft entwickelte sich. Anläßlich der schweren Cholera-Epidemie 1851 wurde das Schlößchen umgewidmet. Anders, als in der Literatur behauptet, wurde es nicht Lazarett, sondern Kontumaz-Anstalt, Quarantäne-Station. Am Frankfurter Tor unterwarf man die Reisenden einer strengen Kontrolle. Alle, die durch einen Landstrich gekommen waren, in dem die Cholera herrschte, mussten für vierzehn Tage zwangsweise im Schlößchen in Quarantäne verweilen. Ein Jahr später verzeichnet die Bauakte einen Antrag auf Anbau eines Schuppens. Weitere Gebäude waren inzwischen dazugekommen, offenbar ohne Baugenehmigung. Zehn Jahre später folgten weitere Bauanträge. 1865 schien das Schlößchen verlassen zu sein, denn ein Streichholzfabrikant beantragte die Genehmigung einer Streichholzproduktion in den gemauerten Kellerräumen. Die Polizeibehörde hatte zuvor die Produktion von Streichhölzern in der Palisadenstraße Nr. 47 aus Sicherheitsgründen verboten. Der Antragsteller verwies darauf, dass er aus gesundheitlichen Gründen keine andere Möglichkeit des Berufserwerbs habe. Doch zeigte sich die Behörde nicht zugänglich, gerade unter Hinweis auf die Gesundheit des Antragstellers. Der Mann ließ sich jedoch nicht so leicht entmutigen, denn der Briefwechsel mit den Behörden dauerte noch einige Monate an. 1866 standen größere Umbaumaßnahmen an. Der neue Eigentümer des Grundstücks, Herr Limprechts, beantragt am 14. September den Abbruch der Laube und den Neubau eines neuen Wohnhauses. Auf dem Gelände waren inzwischen eine Bühne, eine Kegelbahn und auch eigene Gewächshäuser hinzugekommen. Diese Einrichtungen waren ganz auf der Höhe der Zeit und der Umgebung angepasst. Bouchés Gewächshäuser nebenan, die bereits 1816 eröffnete hatten und das in den 1860er Jahren hoch beliebte Wallnertheater in der Nachbarschaft zogen die Vergnügung suchenden Berliner an. Dies alles versuchten die Betreiber des Schlößchens auch auf dem eignen Grundstück zu etablieren. 1867 wurde noch ein Vorbau an die östliche Seite des Schlößchens angefügt. Im Schlößchen residierten auch Dauermieter mit unterschiedlichen Berufen.

Das Ende

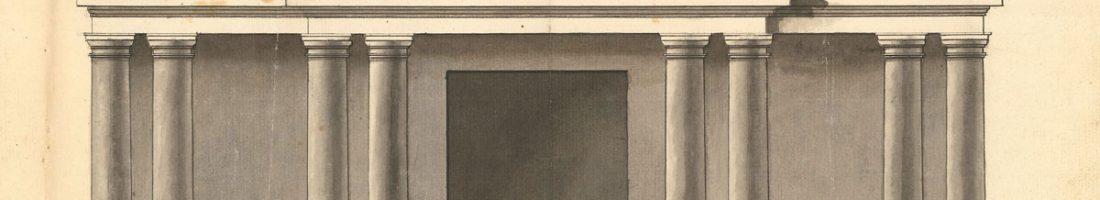

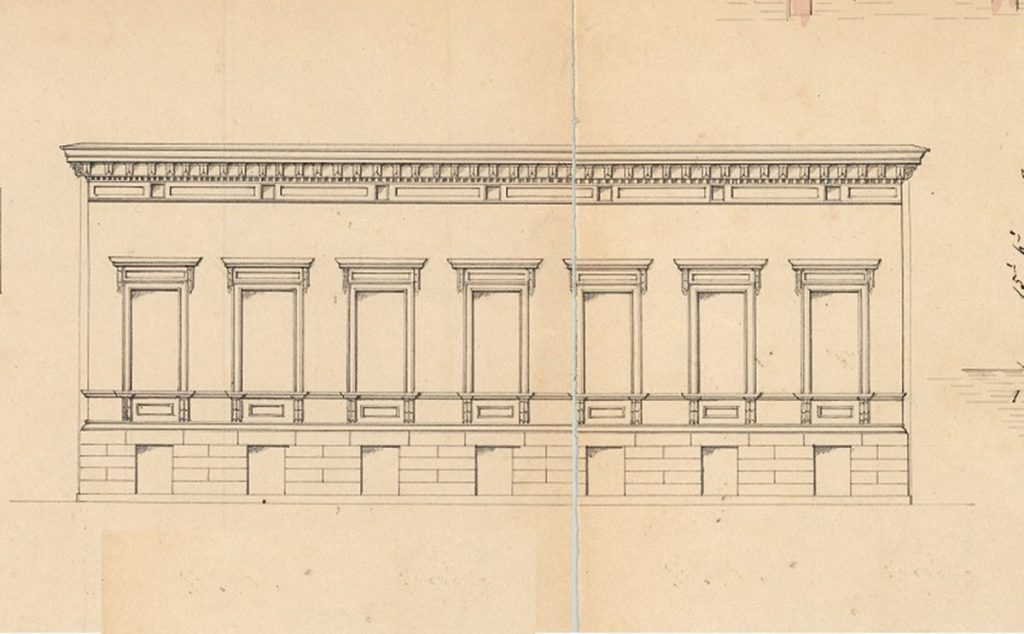

Die Stadt begann, in den 1860er bis 1870er Jahren um sich zu greifen und ihre Ordnung dem Umland aufzudrücken. 1881 wurde in der Stadtverordnetenversammlung über die Anlegung von Bürgersteigen in der Frankfurter Allee vor dem Grundstück gesprochen, „welches früher das Schlößchen hieß“. Der Stadtverordnete Gericke schimpfte: „… aber sehen Sie sich doch viele dieser Vorgärten an, wüste Plätze mit einem gewöhnlichen Zaun oder Stacket eingefriedigt, die verunzieren die Gegend viel mehr, als sie den Zweck erreichen, ihr ein anderes Aussehen zu geben“. Es gibt nur sehr wenige literarische Zeugnisse vom Schlößchen, obwohl es in beliebter und nicht unbekannter Ausflugs- und Amüsierort war. Fotografien und andere bildnerische Darstellungen sind bis auf Bauzeichnungen nicht bekannt. Das Gelände veschwand in den 1880er Jahren unter der Steinlawine, die sich von der Stadt Berlin aus in das Umland auswälzte.