Die HO in Friedrichshain.

Von

„Ich konnte nichts kaufen und ging bloß aus Neugierde hin“, sagte Erna K., als sie nach ihrer Meinung gefragt wurde. Damals, am 15. November 1948, stand sie in der Frankfurter Allee 39 vor dem ersten Berliner HO-Laden. Die Handelsorganisation (HO) war am 3. November 1948 auf dem Gebiet der späteren DDR ins Leben gerufen worden. Das Ziel sollte ein Netz „volkseigener“ Verkaufsstellen und Gaststätten sein. Im HO-Laden an der Frankfurter Allee war der freie Verkauf von Verbrauchsgütern und Lebensmitteln möglich. Ohne die sonst üblichen Zuteilungsmarken kamen rationierte wie auch knappe und nicht rationierte Waren hier auf den Ladentisch. Zur Eröffnung drängten sich Hunderte Schaulustige vor den Ladenfenstern. Doch im Laden standen nur wenige Käufer.

Nicht für alle

„Bekannte vom schwarzen Markt“ sah Erna K. und sie wusste: „Die haben genug Geld!“ Offiziell sollte mit der Einrichtung von HO-Läden der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden. Nur waren die Preise im Laden kaum geringer als auf dem Schwarzmarkt. In dieser Zeit musste ein Rentnerehepaar oft mit 43 Mark im Monat auskommen. Selbst bei einem Durchschnittsverdienst von ca. 250 Mark war ein halbes Pfund Butter für 30 Mark, ein Kilogramm Zucker für 35 Mark oder ein Brötchen für 80 Pfennige bereits eine große Belastung. Damenstrümpfe oder gar Herrenschuhe für 120 bis 300 Mark lagen jenseits der finanziellen Möglichkeiten von Normalverdienern. „Doch wir Friedrichshainer Frauen wußten uns zu helfen“, sagte Erna K. „Hier wohnten zwei Schwestern. Sie hatten nur die Karte II. Damit konnten sich kaum das kaufen, was es auf der sogenannten Arbeiterkarte gab. Deshalb schneiderten sie für einen Konfektionsbetrieb in Westberlin.“

Quelle: FHXB-Museum

Erweiterte Möglichkeiten?

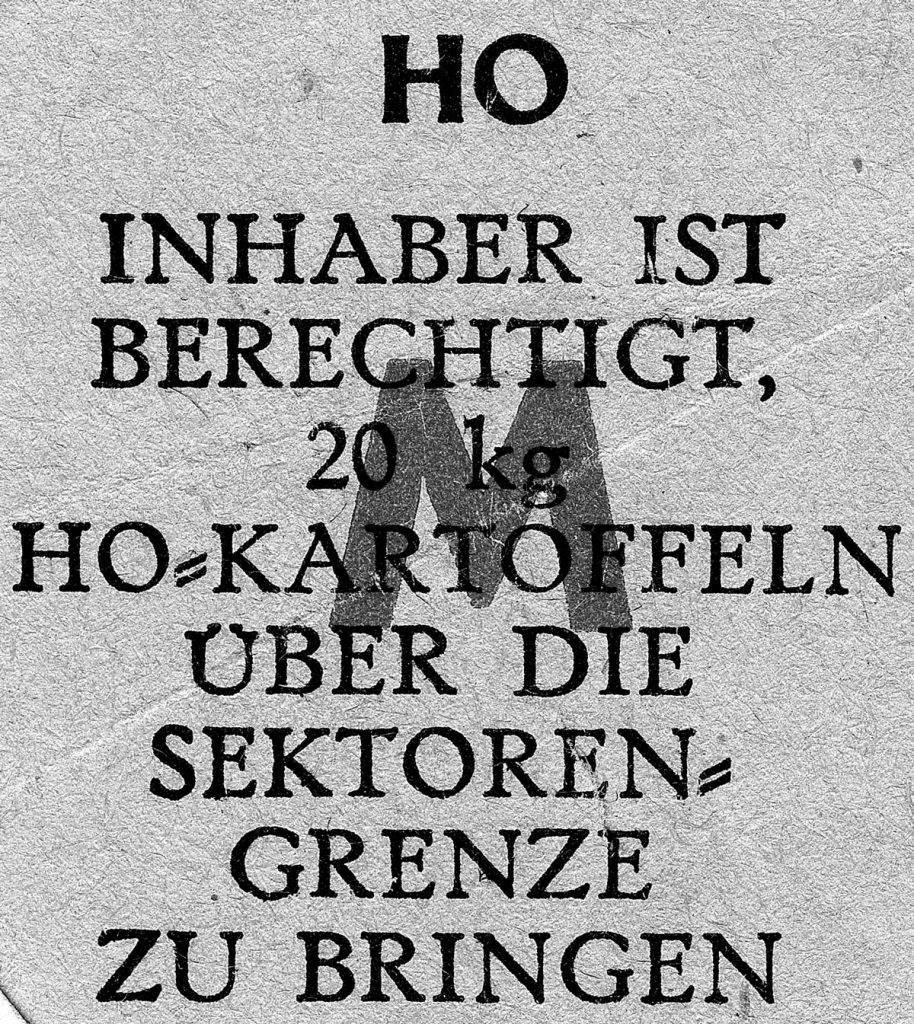

Die Eröffnung des HO-Ladens fiel in die Zeit der Luftbrücke. In Westberlin wurden die Lebensmittel knapp. „Eine Mutter ist zufrieden“, schrieb die „Berliner Zeitung” im Oktober 1948 und zitierte: „Wie freute ich mich, als ich meinen Kindern frische Kartoffeln, Gemüse und Milchsuppen auf den Tisch stellen konnte.“ Propagandistisch geschickt hatte die SED während der Luftbrücke den Westberlinern die Möglichkeit eingeräumt, sich im Ostteil mit Lebensmitteln zu versorgen. Allerdings mussten sich die Käufer bei einer Kartenstelle registrieren lassen. Am 15. März 1949 wurde wegen des „verstärkten Andrangs der Bevölkerung“ den freien Läden, in denen Nahrungs- und Genussmittel verkauft wurden, eine Sonntagsöffnung erlaubt. Der Hintergrund war, dass „die Handelsorganisation den Verleumdungen der Westpresse, daß ein Ausverkauf der HO-Läden zu befürchten sei, entgegentreten wolle.“ Diese vollen Warenkörbe waren nur möglich, weil überall aus der damaligen SBZ Lebensmittel massiv abgezogen wurden. Wegen der einsetzenden Knappheit gab es in Leipzig und Brandenburg heftige Proteste. So fuhren die Kohlengruben Sonderschichten. Die Kohlen gingen als „Spende“ ins „demokratische Berlin“. Von Friedrichshain aus wanderten dabei etliche Zentner über oder unter dem Ladentisch in die Kreuzberger Öfen. Gegen illegale Transporte ging die Grenzpolizei vor. Auf den S-Bahnhöfen kontrollierte sie zwischen dem 27. September bis zum 3. Oktober 1948 rund 420.000 Personen. Insgesamt wurden den Schmugglern auf ihrem Weg nach Westberlin über 7.000 Tonnen Lebensmittel abgenommen.

Nach der Blockade

Wer sich für den „Osteinkauf“ während der Blockade registrieren ließ, musste damit rechnen, seinen Lebensmittelkartenanspruch im Westen zu verlieren. Wer die offizielle Möglichkeit bei der HO einzukaufen nutze, der lebte und arbeitete meistens in jeweils der einen oder anderen Stadthälfte. So unermesslich reich wie Erna K. die Westberliner sah, waren sie beileibe nicht. Der Grund: Nach der Blockade verlagerten viele alteingesessene Firmen ihren Sitz in den Westen Deutschlands. Viele Westberliner wurden arbeitslos und deren Zahlen stiegen. Das zeigte sich im Juli 1949. Wieder propagandistisch untermauert, senkte die HO in Berlin ihre Preise. Am ersten Tag nach der Preissenkung gingen Waren für 1.570.000 DM in den Umlauf. „Die Westberliner Läden sind leer. Ihr Umsatz ist um zwei Drittel zurückgegangen. Westberliner, die noch über etwas Geld verfügten, strömten zu den Wechselstuben, um Deutsche Mark zu erwerben, um in der HO einzukaufen,“ jubelte das ND. „Ja, die haben gern hier eingekauft. Stand der Kurs eins zu sechs, manchmal auch zu sieben, dann kostete ein Brot nicht eine Mark, sondern eben nur 20 Pfennige“, sagte eine ehemalige Verkäuferin der HO aus der Frankfurter Allee.

D-Mark x 2

Ein spezielles Preisgefüge entstand. Mancher Schuhmacher in der Warschauer Straße verlangte Westmark, der andere ein Drittel Ost, der nächste halb und halb. Richtige Reparaturen gab es nur für Westgeld. Zur Begründung war angegeben: „Gummi und Ledersohlen müssen aus dem Westen geholt werden.“ 1952 kostete in der HO Stalinallee ein Pfund Jagdwurst 6,75 Mark und das bei einem Durchschnittsverdienst von ca. 297 Mark. Wegen der Warenabflüsse nach Westberlin waren die Einkaufsbestimmungen ab dem 27. November 1952 verschärft. Offiziell durften nur noch Westberliner Reichsbahnangestellte, ehemalige kommunistische KZ-Häftlinge und ältere SED Mitglieder Lebensmittel aus dem Osten beziehen. Die Grüne Woche in Westberlin galt als Konsum-Schaufenster und wurde als Kampfansage gegen die sozialistische Planwirtschaft aufgefasst. Allein deswegen nahm der ideologische Kampf zwischen Ost und West an Schärfe zu. In Friedrichshain wurde mit Steckbriefen gegen „Spekulanten und Schieber“ vorgegangen. Gemeint waren private Ladenbesitzer, die Mangelwaren über persönliche Verbindungen aus Westberlin bezogen. Auf der anderen Seite trugen die „Grenzgänger“, Angestellte und Arbeiter, die in Ostberlin lebten und in Westberlin arbeiteten, einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Westberliner Wirtschaft. Bis zum Mauerbau stellten die Dumping-Preise für subventionierte Ostprodukte eine erhebliche Konkurrenz für die Westbetriebe dar.

Hallo!

ich schreibe eine Hausarbeit über HO-Läden und frage mich es Literatur oder Quellenangaben zu den geschriebenen Informationen auf der Website zu den HO-Läden gibt?

viele liebe Grüße,

Viki